The New Order | The harmony of knowledge

Today, in the world of international magazines, every month or even every given period they are published, we can say we have at our disposal a wide choice.

We can read about everything and be informed in a complete and essential way.

One of the things that I honestly do not find more from, a long time is the emotion.

Emotion: or the thrill of having in my hands something special, something that can teach me new things and at the same time that can communicate a new vision of things that make up my universe, that's really tuned with myself, with "the present", with good taste and quality, with the excellence of the things done with passion.

A kind of emotion, I remember, that was exactly what I perceived by very few magazines and publications that helped to build my knowledge in my formative years: the first 80's

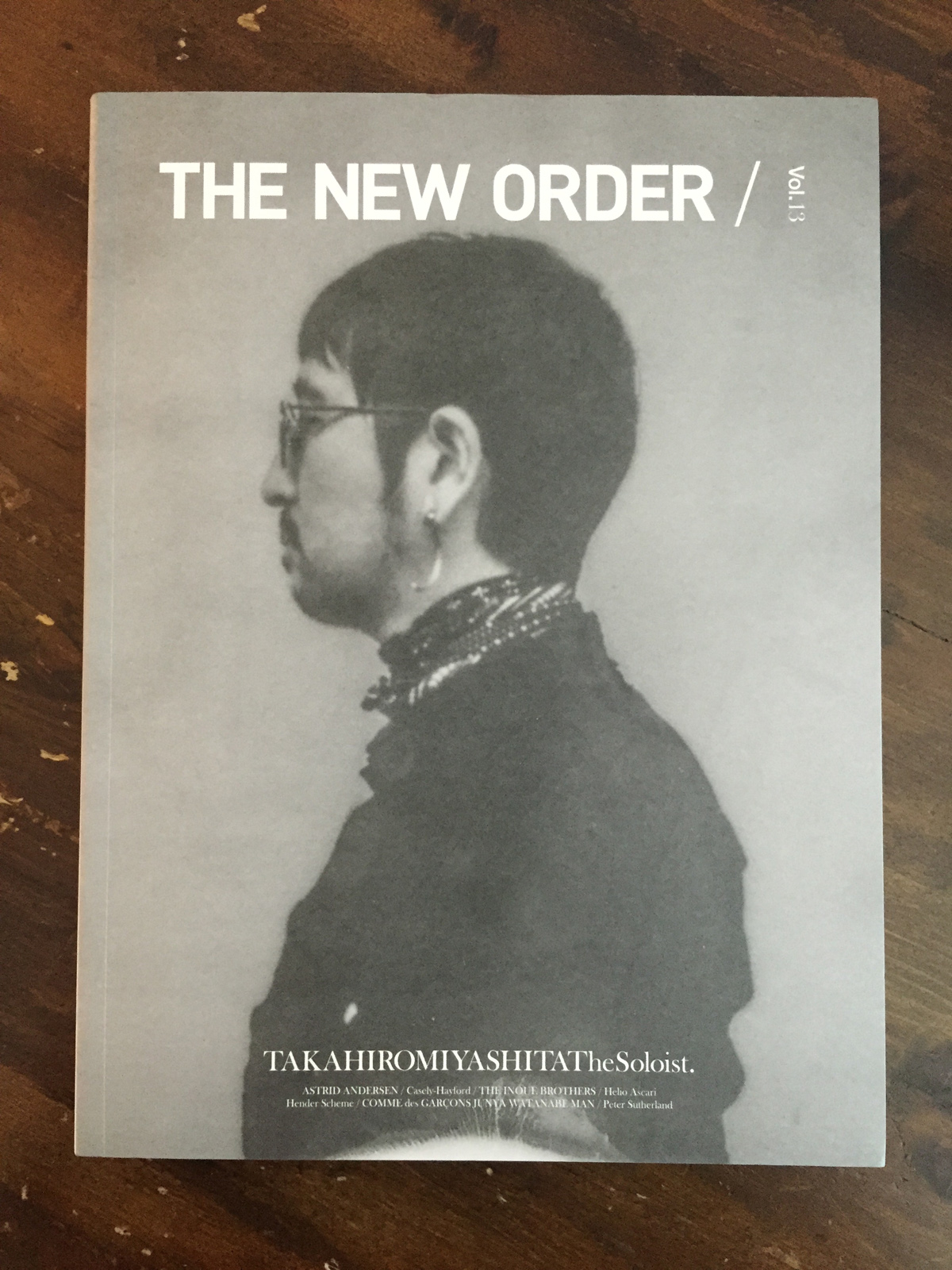

So I take a cue from my interview, about the 1ST PAT-RN project, which was published by THE NEW ORDER, to introduce to you this outstanding publication.

The work that goes on behind the scenes, to build a high quality project is felt in every detail.

I talk about of interviews with emerging and innovative brands, as well as to persons, designers, actors, musicians and historic brands that have placed in the fashion, design and art some of the most important key points of the past, the present and, for sure, the future, but also graphics and design, the type of images that are posted and great care in every aspect of the conformation.

I was hit by the calibrated use of fonts: sometimes different in every interview, but consistently and elegantly coordinated: we have a "flow of graphics" when reading... and you feel harmony!

Here's what I look for, when I devote myself to the reading of a publication.

Harmony.

And about THE NEW ORDER I have strictly categorized him under "Harmony" in my mental files of inspirations, ideas and enrichment, that inevitably, for a designer are the lifeblood and always will be, because the aroma of paper, ink and the opportunity to touch as well as reading and learning, are the foundations of a methodology that we can not miss.

Do not miss this instrument of culture.

Thank to Mr. James Oliver of THE NEW ORDER for the interview that he made and for the passion that I have read every page of the magazine.

A tailored loop collection | Studio75

In my endless pursuit of sound, vibration and inspiration that only music can give, I always tried to rummage in the "transversal" proposals, made by artists who mix different passions, different sources of inspiration and involved 360 ° in a sort of path simultaneously starting from many different arts, and then, synthesize them into a single, final, decisive one.

And it's not the only one, because all other materialize as decisive, in turn: when fashion, for example, was inspired by the music and then the reverse occurs, or the art of painting on fabric is inspired by a music or at a time when composing a loop, a color is laid on the canvas of a bag or a T-shirt ... strictly striped.

Satsuki Muto and Riki Azuma, of Studio75 and Small Circle of Friends have all this.

They are artists, musicians, are creative, they are passionate.

Satsuki designs a collection of handcrafted pieces of clothes of a beauty almost touching, where natural fabrics blend in amazingly redesigned basic shapes and then often intervenes with drawings made by hand, in a continue play with nature, mountains, sea, trees...

Riki never stops experimenting sounds, born from a knowledge of music that is amazing: almost a mental archive of billion gigabytes where a innermost sound of soul, jazz, funk, latin .... is extrapolated from a hypothetical drawer and redefined and reassembled with one of these magic "boxes" in which, during their live set, he and Satsuki interact with light touches, and they interface in a communion of sound that I find incredible, working on the voice and on vinyl that Riki play on the deck.

The summary of all this, for me, is contained in the "tailoring" collection of loops that are available for download on Bandcamp and that I have collected from the first output.

A series of short stories, ideally linked by a continuum time: in the sense that for me all their issues are a unique playlist that acts as a sound carpet that is on the air I draw, when I think back to my next project, when I need inspiration, when I think...

I find an affinity between their music and the work of the tailor is incredible.

Listening to their loop, we understand how the work of a tailor scissors, cutting a fabric and works with a steam to make him reach the desired shape is identical to that Satsuki and Riki do with micro-pieces of a song, selected samples, among the thousands of vinyl records that are part of their collection, working chisel to tile, to a single "sonic" element of few seconds, a new architecture of elements, that define the philosophy the want to build in the loop...

Many try to do that, it is true.

But in the other examples that I've gathered, listened to and on which I reasoned, something is missing.

I sought in myself what could be and I found out what more there is in the music of Studio75 and Small Circle of Friends an I think it's love.

A love that I feel in their words… I see in their hands when they work… I feel vibrate in their performance when I saw them play live.

If the music for you is something powerful that can motivate you, strengthen you, make you grow, make you excite and inspire, build your own sound path with music by Studio75.

here: http://scof75.bandcamp.com

Interview by Fashion We Like Blog

Mr. Haris Stav is the editor of one of the best blog I ever read.

"Fashion We Like celebrates fashion and the people behind it. With our interviews and editorial features we present those whose work and ideas render the spirit of our time"

Mr. Stav, make some questions to me:

Cristiano Berto is the designer and co-founder of the Italian label 1ST PAT-RN. Taking its name from a military term which identifies the first prototype of a garment, the brand was launched in 2011. Its aim is to produce small, targeted collections that are inspired by civil, military, and utility patterns, while all of its items are entirely made in #Italy.

The three essential things a man should know about #style are…

Learn and study: knowledge is power. Be simple and humble, always. Choose only (and this is mandatory) quality and well-manufactured items: always think about quality, not quantity.

Read the full Interview here:

http://www.fashionwelike.com/my-style/cristiano-berto

"This is not a Vintage Product" era il 1998

Nell’arco della mia carriera come designer iniziata intorno al 1985, mi sono trovato diverse volte le mani sporche, per così dire, di indaco.

Una delle fasi più interessanti è stata quella del 1998/9 quando lasciai il brand MET (in cui avevo svolto il ruolo di creazione dei concetti di branding: ovvero la creazione del logo e di tutto un concept del prodotto che quando arrivai in azienda agli esordi del brand era solo embrionale) per iniziare un’avventura in un gruppo di lavoro, all'interno di un'azienda che in qualche modo aveva scelto una via più “pura” di prodotto, ovvero che intendeva sperimentare, ma soprattutto lasciare al designer spazi creativi svincolati dal fattore puramente commerciale del copia-incolla.

Era un'occasione unica.

Ricordo perfettamente che in quel momento quasi tutti gli attori Italiani della scena denim seguivano due filosofie: una, quella puramente commerciale, legata a prodotti fin troppo ricchi di tagli, accessori, lavaggi e ogni sorta di ammennicolo che personalmente non mi è mai interessata, perchè tutti si copiavano tra di loro in un’immenso gioco di clonazioni ridondanti cosa che mi ha sempre disturbato filosoficamente... l’altra, quella dell’autenticità.

Attenzione: per autenticità non sempre parliamo di brand che, come adesso, ripropongono in chiave moderna concetti derivati dallo studio del vintage, piuttosto parliamo di un tentativo che, spesso mal riuscendo, si proponeva di riprendere il cliché “degli Americani” o dei “Giapponesi”, copiando quello che invece tali mostri sacri da ormai decenni proponevano come loro preciso DNA (e va fatto notare che oggi, dopo quindici anni ci ritroviamo, in un certo senso, allo stesso punto di prima).

Ovvio che bisognasse trovare altre vie se si voleva davvero cercare di sviluppare un progetto denim che avesse senso.

Il brand che dovevo reinventare si chiamava KBS, che di suo, non aveva alcun significato… o forse lo aveva… ma non ricordo che senso avesse: di certo nulla aveva a che fare con la mission che l’azienda aveva in mente, perchè sentii subito l’esigenza di trovarne uno.

Il primo atto fu quindi dare un senso all’acronimo e bastò solo pensare a cosa stavamo facendo: eravamo un team di persone appassionate al jeans, dal modellista al product manager… avevamo tanto da imparare ma anche tanto da dare, una sorta di insegnamento da tramandare… ma anche un’insegnamento da ricevere, imparando dagli errori e dalle personalità professionali che ci seguivano tecnicamente, ecco che quindi quel progetto era quasi come una scuola, una scuola che portava e dispensava conoscenza di un prodotto, di un tessuto, di un colore: il Blue del Jeans.

Knowledge Blue School

K.B.S.

Il secondo punto era quello di lavorare sul prodotto, ma ancor più sull’immagine che avrebbe dovuto comunicare la nostra capsule.

Presi la mia Fuji da 3,2 megapixel, che avevo appena comprato all’aeroporto di Gatwick (un oggetto che in quei giorni mi sembrava il futuro tecnologico impersonato) e mi misi a scattare delle foto nel piccolo laboratorio in cui lavoravamo, presi alcuni capi del mio archivio, fotografai pure quelli.

Mi misi all’opera anche su un lettering moderno, per etichette ed hangtags, ispirato a concetti industriali che già in MET avevo iniziato ad esplorare e che è rimasto con me fino ad oggi.

Pensavo, a quel punto, che bisognava si partire dal Vintage, ma bisognava anche fare qualcosa che altri non facevano, avere coraggio... o almeno provarci.

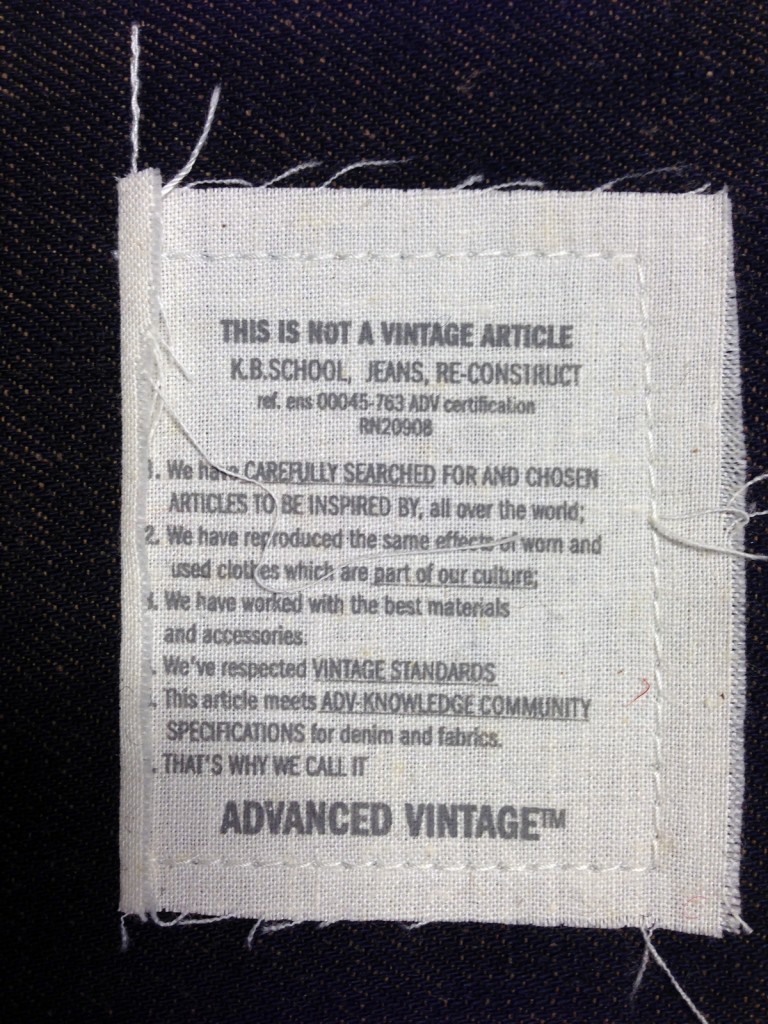

Nacque il concetto di ADVANCED VINTAGE, una sperimentazione basata sul concetto che io avevo definito, fin dagli inizi della mia carriera, con l’acronimo M.W.D (Military, Workwear, Denim) e che ho sempre trasferito in ogni progetto che ho fatto… in qualche modo, un’essenza di questa traspare sempre, anche oggi.

ADV

ADVANCED VINTAGE

This is not a Vintage Article

This is not a Vintage Product

Questo era quello che dichiaravamo.

Era una presa di posizione coraggiosa, in un momento in cui tutto era definito “vintage” ma spesso era “finto vintage”.

Per noi ADV voleva dire, riprendere capi storici, rivederli e riposizionarne il contesto.

Se necessario snaturarli.

Se necessario reinventarne idealmente la ricollocazione nel presente.

I capi KBS erano “atemporali” sembravano “vintage”: ma erano modernissimi.

Nacque da tutto questo un booklet, che vediamo nelle foto sotto (insieme ad alcuni scatti del sottoscritto mentre lavorava al progetto) il quale serviva a comunicare la nostra idea, il concetto di prodotto e la filosofia che coraggiosamente l’azienda aveva sposato e approvato senza eccessive riserve, anzi con il massimo appoggio (cosa rara al giorno d’oggi dove la poca capacità di visione degli imprenditori produce, nel maggiore dei casi, un loop continuo di prodotti usa e getta, spesso senza alcun senso se non quello di intasare gli armadi degli sprovveduti che li acquistano).

Presentammo la capsule in un giorno di pioggia, davanti a una rete vendita che forse non aveva capito bene cosa stavamo facendo e cosa avevamo fatto partire con quel progetto … ma che ci applaudì con grande trasporto e si mise subito al lavoro, portando risultati incredibili.

Penso che il modello “Spin” fu il primo five pocket Italiano con aspetto “vintage”, usurato, con rotture e trattamenti manuali ad entrare in un negozio di lusso Italiano: Raspini di Firenze.

C’erano pantaloni e giubbotti “trucker” con la cimosa in esterno, che ruotavano in senso orario e antiorario rispetto all’asse della gamba, li avevamo chiamati “Spin” e, appunto, divennero la punta di diamante della collezione.

Laserature piazzate, con i primi rudimenti di quella tecnologia, pantaloni chino in gabardina “Super Libertador” , trattata e usurata localmente, t-shirt con grafiche stampate ad acqua e poi spruzzate con acqua stessa, per delavarle…

Presi spunto da tutto quello che mi piaceva, senza cercare nessi, senza strizzare l'occhio agli aspetti commerciali... mi ispirai alla musica (il Northern Soul, l'Acid Jazz, i Mods…) i fit regular ben bilanciati (in un momento in cui imperversava lo streetwear!) ai lettering minimalisti e industriali (che da sempre facevano parte della mia scuola di pensiero) e buttai tutto in una serie di pochi capi, ma che bastavano per lanciare un messaggio molto chiaro: se non hai coraggio di metterti in gioco e cercare di proporre qualcosa di tuo… di diverso, se non hai coraggio di rischiare, di investire, di provare e di sbagliare e se non hai il coraggio di spingere la tua rete vendita a credere in te e portare avanti le cose in cui tu credi… beh… come azienda hai già fallito nell’impresa.

Messaggio ancor più vero oggi, se ci ripenso.

KBS prosegui con un buon successo per diverse stagioni, sebbene crescendo cominciò ad essere soggetta a decisioni che purtroppo tendevano a snaturarne il concetto iniziale.

Cambiarono quindi i paradigmi che avevano costituito il team e la finalità del progetto e io lasciai il brand per dedicarmi a un progetto che oggi ritengo molto significativo per la mia carriera e che come sempre vedeva di nuovo il lavoro del “dottore” (come ero stato definito all'epoca) all’opera: rilanciare e ricreare l’indennità di un brand che aveva bisogno di rinascere sotto l’egida di una nuova era.

Un progetto donna mi attendeva.

E non sarebbe stato facile.

Per niente.

Ne parleremo.

Pitti Filati meet Milano Unica for a new adventure: Italian Denim Makers

C'è una ragione in più per visitare le prossime edizioni di Pitti Uomo e le fiere di Pitti Filati e Milano Unica:

nasce DENIM ITALIANO - Italian Denim Makers

Un progetto al quale ho avuto il grande piacere di dare un mio contributo, interpretando la collezione Uomo denominata "VERO" che parla del denim autentico e delle origini.

Il progetto nasce sotto la direzione artistica di Angelo Figus, un insider del prodotto e della concezione creativa legata allo stesso, che ha saputo cogliere la filosofia di prodotto che più fa parte della mia visione del mondo denim in questo momento.

La mia interpretazione di questo mondo, coinvolge ancora una volta la mia passione per lo studio delle uniformi da lavoro Italiane ed Europee che vanno dagli anni 50 agli anni 70, pragmatiche,

minimaliste, basate sulla grande tradizione dell'industria Italiana che produceva un "workwear" di grande qualità.

Il progetto si sviluppa attraverso un total look che comprende una varietà di tessuti… non solo denim.

Infatti all'interno del progetto le realtà produttive Italiane si presentano con una moltitudine di competenze che arricchisce il lavoro del designer, dandogli la grande opportunità di sperimentare e di introdurre lavorazioni, concetti, aspetti ... partendo dal filo di cucitura al bottone particolare e arrivando al trattamento: attraverso un percorso che coinvolge confezionisti e tessutai, questi ultimi hanno messo infatti a disposizione una grande selezione di materia prima.

Non solo denim quindi: ma anche fustagno tinto capo, lane e cotone da sovratingere, chambray e tele spazzino, jersey e piquet da trattare con finissaggi indaco che ricreano effetti e mani eccezionali.

Potrete ammirare i capi nell'ambito dell'installazione che verrà realizzata a Pitti Filati e Milano Unica.

Il labelling, che ho disegnato in esclusiva per il progetto, riprende la ricerca fatta su capi originali, reinterpretata in chiave moderna, attraverso l'utilizzo di materiali autentici, ma rinnovati negli aspetti di qualità e ricchezza del dettaglio, come ad esempio quello delle etichette tessute con filati "grisaglia" e i cartoncini lavorati a mano, per dare un'aspetto vissuto diverso in ogni singolo cartellino.

Questa è la vera qualità Italiana.

Ecco una piccola preview del mood di prodotto che ho pensato (Tessuto Candiani): twill indaco 3/1 trama carboncino, cimosa.

Applicato su Herringbone tintura Indaco (Tessuto Candiani)

Ringrazio, tra gli altri attori (tutti altissimi professionisti) lo staff della GTM Gruppo Tessile Molisano per la eccezionale professionalità nel sapere interpretare con grande conoscenza e passione la mia visione di prodotto: questa è una dimostrazione più che evidente della grande tradizione di "Artiginalità Indutriale" che solo l'Italia può dare.

La grande trasformazione dei prodotti avverrà nei prossimi giorni con l'intervento della lavanderia Bonotto di Cimadolmo-Treviso che si prefigge lo scopo di lavorare allo stesso modo: "Artigianalità-Industriale" cercando di trasferire nel trattamento "casalingo" eseguito con tecniche top secret il gusto del prodotto da me disegnato ... sarà una sfida!

Sono onorato di partecipare e ringrazio tutti coloro che mi hanno dato questa grande opportunità di espressione creativa.

Vi aspetto a Firenze e Milano per parlare di denim e Italianità!

PRESS RELEASE UFFICIALE

Un progetto che nasce dalla speciale collaborazione tra Pitti Immagine e Milano Unica, dedicato alla filiera del denim italiano, alla sua naturale proiezione internazionale e alle nuove opportunità che questo offre al mercato globale di alta gamma, per le sue qualità uniche.

In scena un campionario dei diversi capi di abbigliamento e di accessori a cui il denim può essere applicato: un guardaroba appositamente realizzato da una selezione delle 30 migliori aziende che – tra tessitori, confezionisti, accessoristi, ricamifici, lavanderie e fashion designers– rappresentano la grande filiera italiana del denim.

Una sorta di fabbrica verticale, con la direzione artistica del fashion designer Angelo Figus e Maurizio Brocchetto.

A project produced through a special cooperation agreement between Pitti Immagine and Milano Unica dedicated to the production chain of Italian denim, its international reach and the new opportunities it can offer the high-end global market because of its unique qualities. A various “denim-suitable” garments and accessories’ showcase: items from a wardrobe specifically created for the project by a group of the 30 best makers – textile mills, clothing and accessory manufacturers, embroidery shops, laundries and fashion designers – that represent the great Italian denim chain. A sort of vertical factory, under the artistic direction of fashion designers Angelo Figus and Maurizio Brocchetto..

Le aziende coinvolte nel progetto Denim Italiano sono:

Albiate 1830, Berto E.G. Industria Tessile, Blue Line Project/ Dress Line, BMC, Bonotto Lavanderia Stireria, Candiani Denim, Confezioni Vestire, Cucirini Rama, Dienpi, Elleti, Ethica, Fais Jeans, Gruppo Tessile Molisano, I.T.V. Industria Tessile del Vomano, Inwool Jersey, Itac Lab, Italdenim, J-VAL, Lan Europa, Martelli Lavorazioni Tessili, Leomaster, Redmark, Remmert, Ribbontex, Spring ’85, Stamperia Toscana, T.B.M., Wash Italia, Zip GFD.

Tra i designer che hanno dato il loro contributo creativo al progetto ci sono:

Cristiano Berto, Kristian Guerra, Lara Canal, Lucia Rosin, Maurizio Zaupa, Valerio Baronti.

Special thanks to

3Chic, Dalde, Dipama Italia, Filippo Terzi, Filtess Export, Project, Serigrafia Bernardi, Shima Seiki Italia, Smart Leather

Set up

Alessandro Moradei

PITTI IMMAGINE UOMO (Firenze, 17/20 giugno)

PITTI IMMAGINE FILATI (Firenze, 2/4 luglio)

MILANO UNICA (Milano, 9/11 settembre)

The Little Red Book | New York 1944

I've found this in a local flea market.

I feel something modest in looking at the words written here, thinking about those who belonged to this small phone book.

Pitti 84 | Impressioni di un "giovane" espositore

Pitti Uomo, giugno 2013, edizione 84.

Un'altra edizione, la terza, passata come espositore del mio marchio 1ST PAT-RN e non come semplice visitatore.

Una prospettiva diversa, che permette di avere un quadro più completo e più chiaro di cosa sia il Pitti, della sua importanza, della sua rilevanza verso i buyer esteri e della sua organizzazione.

Pitti 84 per me è stata una delle più interessanti edizioni, sia dalla prospettiva dell'espositore, sia da quella del "visitatore" nei momenti in cui mi sono permesso di fare una passeggiata per i padiglioni per annusare l'aria che tirava.

Innanzitutto ho potuto riscontrare che vi è stata una certa selezione tra i brand esposti, o almeno ho appurato che quelli che esponevano hanno cercato di essere più pragmatici e più propositivi, rispetto a certe edizioni passate, con più fumo e e molto meno arrosto (non certo per colpa dell'organizzazione che trovo sia sempre ineccepibile e molto propositiva) le ultime edizioni hanno trasmesso un messaggio che mi è parso più chiaro, più orientato al prodotto.

Ho potuto anche vedere che molti buyer erano più attenti al prodotto e non al marchio cucito sopra: questo è stato un riscontro molto importante ed un segno di maturità di un mercato che certamente sta cominciando a guardare alla sostanza.

I Buyer Italiani in particolar modo mi sono apparsi in due categorie ben distinte, quelli più seri, motivati, in cerca di prodotti che potessero trasmettere ai loro clienti un messaggio di qualità e ricerca e che disponevano della volontà di operare correttamente (il tema della puntualità dei pagamenti è sempre prioritario in un momento come questo purtroppo, soprattutto per i numerosi piccoli brand che stanno cercando di infondere nuova linfa al mercato: e al Pitti se ne sono visti più di uno) e quelli che in realtà girovagavano, sciabattando come zombie , toccando frettolosamente i capi, senza spesso neppure capirne il materiale o senza prestarci molta attenzione.

Dei primi ho la massima stima, perchè costituiranno sempre più la spina dorsale di un mercato Italiano che viene visto con grande sospetto dai produttori, soprattutto quelli esteri.

E come noi piccolissimi marchi emergenti che cerchiamo di produrre in Italia investendo tutto sulla qualità e sul servizio, mettendoci corpo, anima e soprattutto faccia, anche loro dandoci supporto e permettendoci di andare avanti sono e saranno parte integrante della "fase due" del mercato dell'abbigliamento in Italia, che presto porterà -ne sono convinto- maggiori opportunità e nuova positività.

Un'altro tema che ho potuto notare è stato quello della cosiddetta sartorialità.

E' un ragionamento interessante e complesso dai mille risvolti, atti a capire dove si parli di vera sartorialità e dove invece la sartorialità sia solo un termine "di moda" e forse qui certamente non è neppure giusto affrontare un tema così importante, di certo io non sono titolato a farlo, certo è che se fino a poche stagione fa i massimi sistemi giravano attorno al "rugged" e alla continua riproposizione in salsa nostrana (non sempre riuscendoci, con gusto, diciamo) dei mondi "Americana" con tutto un pubblico variopinto in Redwing, camicie in flanella e denim "raw" dal sapore giapponesizzato (chissà perchè non si riesca a pensare a un jeans Italiano, con tessuto Italiano, con stilemi Italiani e si debba sempre attingere agli altri... me lo sono sempre chiesto) con sopra l'immancabile giacca da caccia, a Pitti 84 era tutto un profluvio di doppiopetti sartoriali, camicie rigorosamente tailor made e cravatte in maglia di seta: il tutto di ogni stile e forma, dalle innovazioni provenienti dal prolifico e preparato Sud (divertenti e intelligenti i ragazzi di Sciamàt) fino ai grandi classici senza tempo.

Io ho la mia idea di sartorialità, cerco di ispirarmi a essa nella costruzione delle mie giacche, o meglio, ho trasmesso ad Alessio (mio fratello, che è anche il modellista che ha trasformato il concetto delle "giacche in maglia" in maniera eccezionale, facendole diventare "eleganti e comode") un messaggio, e lui ha saputo interpretarlo, introducendo dei semplici (ma non facili) accorgimenti nella costruzione e nella modellistica che hanno costituito un nuovo tipo di paradigma nel concetto della giacca in maglia, prodotto sempre diviso in due categorie: quello delle felpe, tagliate a giacca o quello delle giacche fatte con la felpa e quindi foderate, infustate, adesivizzate, tutto il contrario di quello che avevo in mente io.

Non so se la nostra visione sia sartorialità, ma l'idea di avere una giacca che fosse confortevole ed elegante nello stesso era insita in me da un pò.

Con 1ST PAT-RN ci stiamo provando e abbiamo "rubato" una frase che un nostro cliente Giapponese disse a Gennaio durante la presentazione del progetto a Tokyo: "bisogna provare a indossarla, per capire". E lo scriviamo in un'etichetta che per noi è , come dire, un emblema del nostro concetto di giacca.

E come sempre, se prima i blog, le riviste Giapponesi (sempre bravissimi) e i fotografi ufficiali rappresentavano questa umanità workwear e outdoor, le foto che stanno apparendo nei blog e che vedremo tra un paio di mesi sulle riviste del Sol Levante ci producono un'immaginario di dandy elegantissimi e raffinatissimi che in un paio di stagioni sono passati da Redwing a Gaziano & Girling.

A me comunque non dispiace, trovo che sia tutto lecito e tutto rispettabile, anzi, io penso che Pitti sia anche questo in fondo, un posto dove si cerca di esprimere un proprio stile e una propria idea della moda, non riesco a immaginare diversamente una manifestazione così...

Certo, molti sono stanchi delle apparizioni di volti noti e meno noti nei blog, ma io invece, ed esprimo un umile parere personale, trovo che sia invece divertente osservare questo "streetstyle" c'è sempre da imparare in questo lavoro e devo dire che ci sono foto di persone vestite in modo incredibile, con tanto buon gusto e tanta conoscenza, foto che in molti casi mi sono addirittura di ispirazione, anche perchè non è raro che siano di amici che ammiro e che stimo molto.

E poco importa se alcuni sono poseur di professione, non è neppure un fatto anomalo o del momento, perchè quella delle foto prese dalla strada è una pratica di antica data nei paesi del Sol Levante si è sempre fatta attraverso la carta stampata, basta farsi un giro all'incrocio tra Omotesando e Harajuku per vedere tutti i redattori e fotografi delle riviste fermare la gente e fotografarla, anche li ci sono persone ben vestite che passano per caso e ci sono quelli che probabilmente vanno li apposta, non meravigliamoci quindi!

In ultima analisi, un'edizione che mi è piaciuta, dove ho rivisto amici, e dove ho potuto apprezzare i loro consigli, i loro punti di vista, la loro visione.

Dove ho potuto sentire il calore delle persone che credono in me e che mi spronano a portare avanti la mia idea di questo lavoro, sia che io lo faccia per me e per i miei clienti con 1ST PAT-RN, sia che io lo faccia per le aziende che intendono avvalersi della mia consulenza nella creazione dei loro progetti.

Buon proseguimento a tutti, sia per la campagna vendite sia per quella acquisti!

ps: non cito volutamente i tanti brand che mi sono piaciuti perchè ce n'erano parecchi sia Italiani che esteri, sia nuovi che storici: a tutti loro vanno i miei più sentiti complimenti, un "giovane" espositore come me, che solo da tre stagioni si presenta al Pitti ha tutto da imparare da loro.

NEW BALANCE M999 | Grey Version

A recent incoming at the office is a pair of New Balance Running Shoes model M999 a sought after style that is not often available in this grey version, that I thought it was only issued to the Japanese market.

The M999 model was issued for the first time in 1996 as an evolution of the 99X series, the "professional" line of New Balance.

It follow the design of the M998 that si actually a reissued style available in a wide range of colors, both the shoes share the ABZORB© technology and made on shoe last SL-1

The M999 include also C-CAP® midsole to provides cushioning and support and blown rubber forefoot for lightweight cushioning.

As a fan of the M99X style and also a buyer of only made in USA New Balance, I have to say that even if the M999 is produced in China instead of the USA (like the M990, M996 and M998) the quality is very good.

The comfort and the feeling of materials is of a superior product indeed.

This model is very similar of the now rare and difficult to find M997 that I'm still searching, and the design is classic and very elegant also to wear with a suit as I'm usually like to combine with the New Balance M99X series (and sometimes with the M1400 of course!).

Here some picture of the shoes:

Novesta Footwear

I found a pair of Novesta Sneaker a Slovak Republic brand that I never heard or seen in the market.

I have make some research and discover that this brand got a long history.

They are start their company about 80 year ago, and the shoes are made with a kind of interesting manufacturing (38 pair of hands is behind each pair as they state on their website) which include some hand process and lot of knowledge working the natural rubber.

The design is very nice, good material and a very comfortable natural rubber sole that surprise me in comfort.

I like a lot the simple design combination of a good quality canvas and natural suede, as a designer and owener of different kind of shoes from different manufactures and styles, and even if I have to say that I'm not a big lover of canvas shoes, I really have to say that Novesta design team have done a good job with this Lauco Low Model that is also available in more styles and colors.

A easy pair of shoes to wear with no worry, but good comfort and nice appearance, the price range is very good and allow to play with some more styles, including their historic model: The Star Low up in the market from the sixty, till now and available in very basic range of colors that will suit you whenever you wear a denim, a chino, or a pair of fatigue, personally I love the Lauco also in a kind of modern Ivy style, with blazer, chino or denim and oxford shirt, including a regimental stripe tie, or like today, in a kind of "naval" style with work-blue blazer and striped sailor sweatshirt.

Approved!

Check their website for more info on the manufacturing: novesta.sk

Una chiacchierata con Uncò Magazine

Ho scoperto Uncò Magazine per caso attraverso Gaia Segattini, che con filati, uncinetti e macchinari per me fantascientifici realizza a maglia svariate tipologie di accessori, pezzi di arredamento, oltre a creare dei workshop in cui coinvolge sempre più persone in quest'arte incredibile.

Uncò Magazine è davvero interessante ed è davvero un bel posto dove passare del tempo.

Loro si definiscono così: "Uncò è un progetto sull’attualità della comunicazione. Uncò in dialetto padovano significa Oggi. Oggi dov’è la comunicazione, o almeno, certa comunicazione?"

Ed è questa, ovvero la "comunicazione", davvero una questione interessante che per me è sempre stata al centro.

Mai come in questi anni, con gli strumenti che abbiamo, definire la comunicazione di qualità è stato più importante.

Uncò segue un paradigma per me affascinate mentre parla di comunicazione: fa parlare la gente, fa riflettere chi legge attraverso le esperienze di altri, che le raccontano in un apposito spazio.

Ho passato del tempo a leggere le interviste e ho virtualmente conosciuto molta gente interessante, vissuto le loro storie e imparato cose utili, alcune storie mi hanno affascinato, altre hanno destato ammirazione.

Irene D'Agati, una persona gentilissima e preparatissima con la quale ho scoperto di avere almeno una mania in comune mi ha fatto alcune domande e con grande piacere mi sono trovato a raccontare cose di me e delle mie esperienze passate che grazie a lei sono tornate in superficie, permettendomi di farmi conoscere un pò di più, un'esperienza piacevole soprattutto grazie al supporto di Irene.

L'intervista si trova qui:

Intervista con Cristiano Berto

Ma non solo questo, se volete conoscere tutte le cose che Uncò realizza e propone, fatevi un giro sul suo sito, penso che vi piacerà.

Stupenda la piccola selezione di prodotti dello shop

Uncò è anche un partner nelle vostre strategie di marketing